FI SR400 をちょっと元気に! その2 アソコの蓋にちょっと細工してみたり

その1 から4年以上も放置してしまいましたが、とあるきっかけで思い出したので掘り起こし。

ホントはほぼ書き上げてあったのだけど、これどうなのかなーと思って上げず仕舞いでした…。

現在SRは車検切れ…。(;´・ω・)

酷暑のピークは過ぎたようだけど、残暑のピークはまだこれから!

もう今日が何曜日なのかいつまで夏休みなのか分からない本日もGB350Sシングルシートのシートベース型作ってます。

昨年と今年…夏休み取らないのがデフォルトになりそうだなぁー。

XSR900のミーティング終わるまでは何とか踏ん張る!

去年同様に秋休もうかな。(アレは休んだと言わないか…)

ということで、

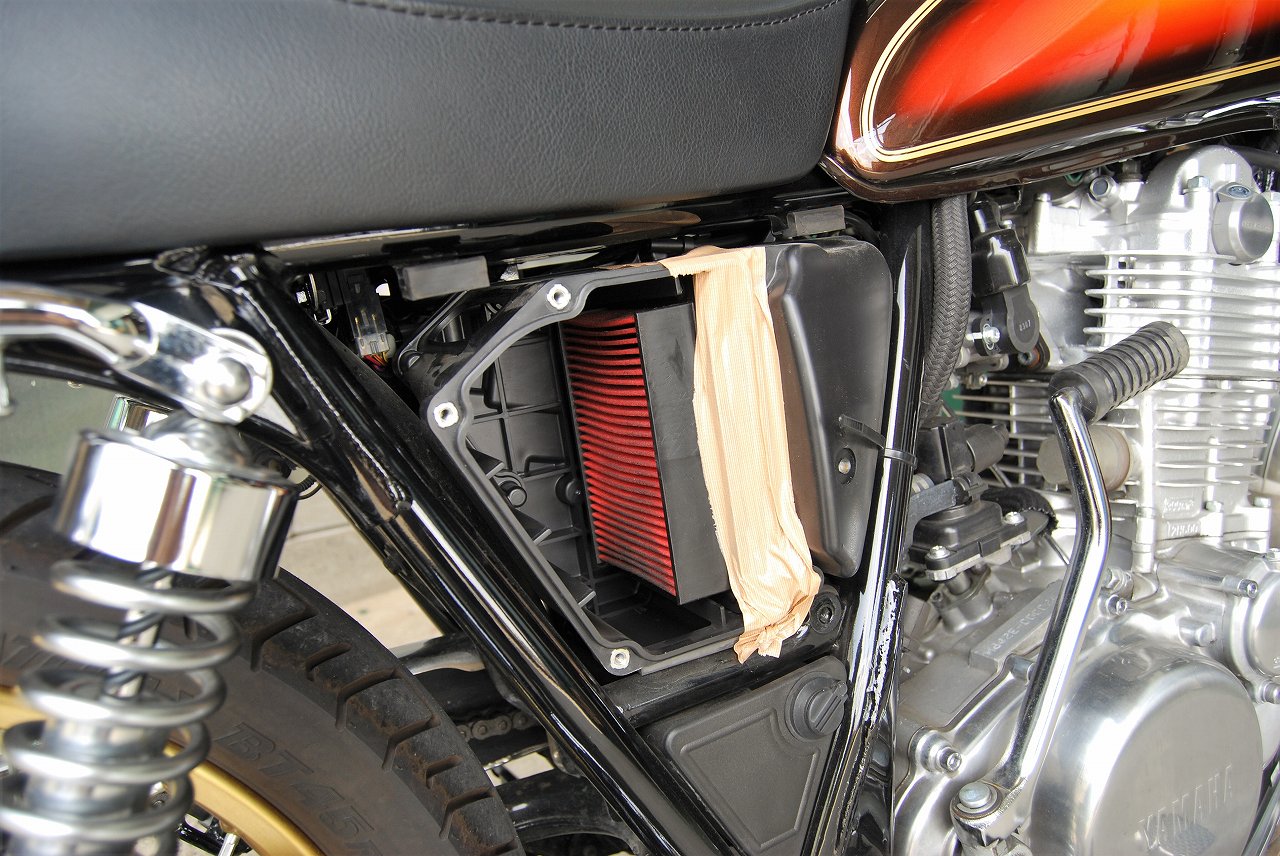

エアクリボックスの蓋外しフィルターのみ固定で出勤してみた。

(その1 から読まないと分からない)

やっぱり吸い込み負荷ここまで減らすと違うねぇ。

ただね。

問題に感じていたのは力が出てる出てない、遅い速いじゃないんですよ。

今までの経験から当然掛かるだろうというキックスタートの工程で思った通りに始動しない事なのだ。

感覚で今上死点手前で圧縮掛かって火が飛んだ! ヨシ踏み抜け!!

みたいな右足裏からのフィードバックが無いんですよねぇ。

掛かった時も火が飛んだ感じがせず掛かる。

とりあえずそれは置いといて、サイドカバー外してエアフィルター除き見ながらレーシングしてポカポカの原因を考えてみた。

あー、これ、AI(エアインダクション)の吹き戻しだー。

エアクリに戻すからね。

3月のWEX勝沼 でリタイヤしたときもAIのブロックオフが抜けてスゴイ音し出してヘッドガスケット吹き飛んだと勘違いしたんだよね。

これをエアクリ内に戻しているのだから、エアクリの仕事は吸気の消音だけじゃ無くなってるんだね。

そりゃー大変だわ。

で、こんな薄板を作ってみる。

こうやって使う。

元に戻す。

邪魔くさいなーと思いつつもAI配管そのまま。

キャニスターもなぁ…

が外さない。

で、エンジン始動。

ポカポカ音…

無し。

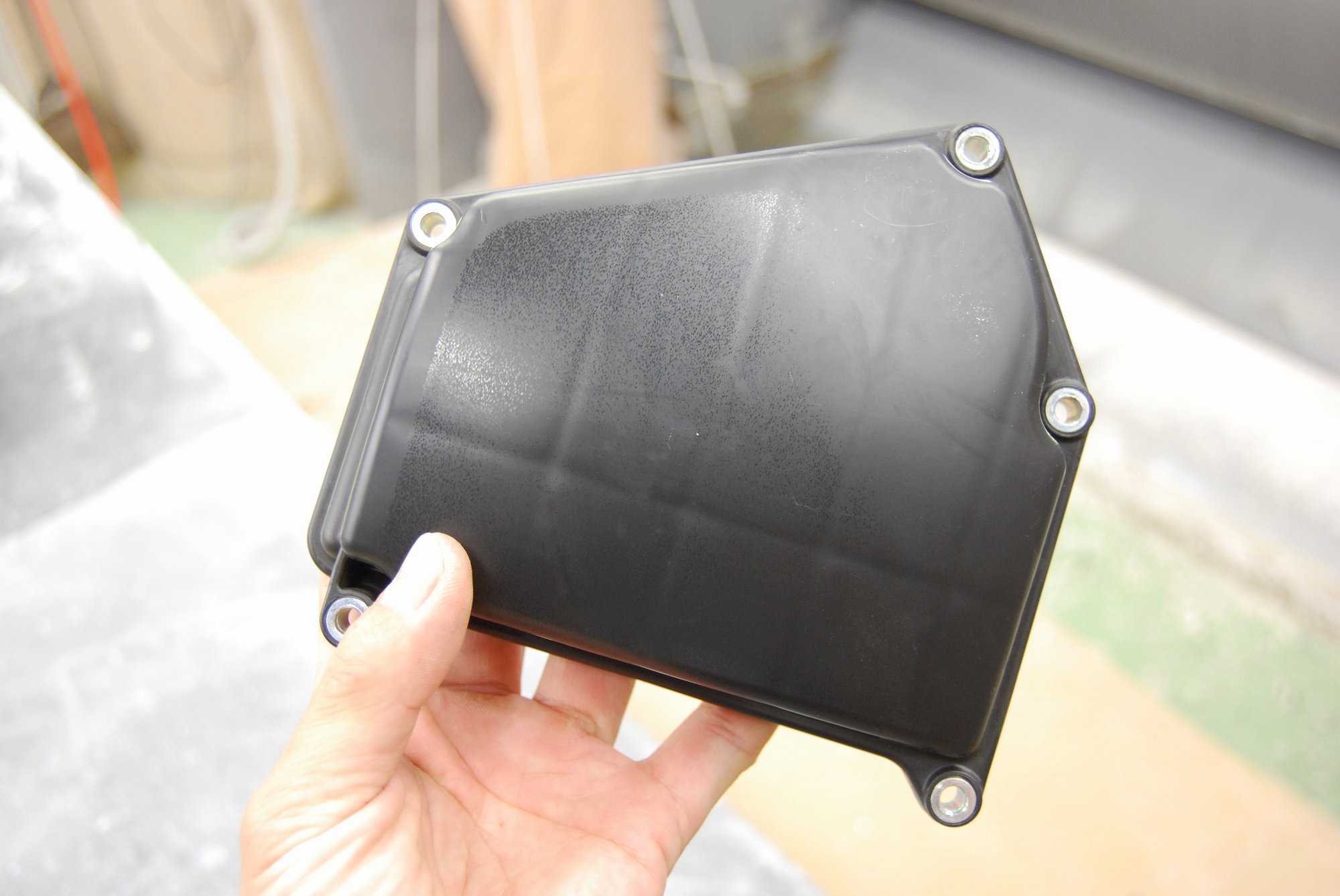

そして、この良い作りだなと思ったエアクリーナボックスの蓋。

全体的に肉が厚い。

補強にしてはリブが立っているんだよね。

音の反響や共振抑えたりとか収音にも役立っているのかな?

とにかく音を外に出さない必要はあるのだろう。

蓋を固定することによりエアフィルターをしっかり保持する構造。

とか言いながら加工してしまった。

外して裏の補強見た瞬間に閃いちゃったんだよなぁ。(;´・ω・)

リブも深いし肉厚で5点留め。

強度は申し分ない。

加工はしたけど純正同士の組み合わせだからエアフィルターの固定も完璧。

この上にサイドカバーも装着するから落ち葉やら大きなゴミの侵入も防げるんじゃないかな。

オフ走るわけじゃないし。

網を張っても良いかもね。

しかし、抜き身?むき身?のバイクは、エアクリボックスと言えど加速騒音やらAI(と言ってもエア インダクション)装置などエミッション絡みも相まってメーカーも大変苦労しているのが伺える。

少ないスペースの中で整備性(エアフィルター交換など)の良さも兼ね揃えていて、ホント良くできている。

それを踏まえた上で魔改造しちゃんだから罪だよね。

純正の蓋をわざわざ手間掛けモディファイする所に畏敬の念があったりするんだが…。

私は純正至上主義者ではないが、やっぱり開発期間設け一個単位のコスト掛かっている(量を作ることで生産コストを抑えている)純正部品は確りとした物が多い。

なんでもかんでも社外品にしてしまうのは好きではない。

純正部品の良い物、使える物はなるべく流用したり追加工して装着するし、無ければ社外もあり、どうしても無ければ最悪作ってしまうこともある。

(一品製作は時間も手間も費用も掛かるのでなるべく避けたい)

シートなんか最悪の部類で自ら作って売っているという側面もある。

めちゃくちゃ作るの面倒だし手間だもん。

このままでもなかなかのシルエット?

エアクリボックス本体(と蓋)をサイドカバー風にペイントしたら面白いかもねー。

と言いながら、純正サイドカバーを被せる(装着)。

で、何日か通勤に使いつつ。

バーンと回してカット。

少し白い。

キャブの頃のように煤付かないね。

RAPiD BIKE EASY はエラー出るしちょっと考えることあって外した。

また車検通して乗りたいねぇ。

このままライン持って行って排ガス試験もしたいしな。

このカバーは穴開けちゃったので、純正新品の穴無しデフォルトカバーも買ってある。

乗ったら5型対応のシングルシートも作りたくなってしまう気がしなくも無いような?

えー、シングルシートお待ちしています~!

いつかは分かりませんが作りたいですねぇ。

ま、先ずはSRの車検を通さなければ…。(;´・ω・)

上山さんが創る素のsr400に似合うシングルシート見たいですね!

でも一番は体に気をつけて日々の仕事頑張って下さいm(_ _)m

ありがとうございます。

シングルシートの後部は意匠による所が大きく見せ場でもあるのですが、SRはあのミッキーマウスがあってそこをどう上手く隠し見せるか…。

難しいです。

返信ありがとうございます。

なかなかミッキーマウスは手強いのですね!

またブログ楽しく拝見させて頂きます!ありがとうございました。

SRは長い年月フレームに大きな変更の無かった希有なバイクです。

そのお陰で初期型除くほぼ全年式を網羅できるので、社外部品メーカーとしては大変ありがたかった車種です。

車両は終売しましたが、これからも新しい部品が開発販売されて行くと良いですよねぇ。